【文/观察者网专栏作者 晨枫】

11月25日,美国海军部长宣布,“星座”级护卫舰计划下马,已经在建的两艘继续,其余的直接取消。

“星座”号在美国海军史上有着显赫的位置。第一艘“星座”号建造于1797年,由华盛顿总统亲自命名,是美国海军最早的6艘护卫舰之一。不仅比当时欧洲的主流护卫舰更大、火力更强,也在征剿北非海盗的战斗里建功立业。

第四艘“星座”号是“小鹰”级航母的二号舰,昵称“康妮”,在越南战争中作为第七舰队的主力,常年在北部湾和越南沿海执行战斗任务。911发生的时候,“星座”号已经撤出战斗序列,正按照海军传统载着家属兜风,准备开往圣地亚哥后退役。当时甚至有过立刻返航珍珠港的想法,但最终继续航行,按计划抵达圣地亚哥后,立刻恢复战斗状态,赶往中东,参加了第二次伊拉克战争,第二年春天再回到美国功成身退。

第五艘“星座”是在建的“星座”级护卫舰首舰。但这一次,星座陨落了,留给美国海军的不是璀璨,而是伤心。

不得不说,美国海军也遇上了流年不利。冷战结束后打了几场虐菜的胜仗,但在装备发展上,就没有一件事是做对的。有道是通往地狱的路都是好心铺成的,另一句话是恶魔都在细节之中,冷战后美国海军的舰船设计史,可谓是这两句话最好的注解了。

冷战结束的时候,美国海军面临两个大问题:

苏联威胁消失了,中国威胁还在地平线下,全高端的舰队构成太奢侈

大战威胁消失了,但世界警察的任务加重了,舰队数量更不够用了

当时其实是美国海军的黄金时代,有13艘航母,6艘核动力“尼米兹”级已经造好,还有4艘在建或者规划中,1艘核动力“企业”级还在役,5艘常规动力航母在世界上也是横着走的,其中一艘专门留出来作为训练航母用。

还有27艘“提康德罗加”级代表世界最高水平,前5艘还使用Mk26双联装倾斜发射系统,后22艘都是Mk41垂发,AN/SPY1相控阵雷达和作战指挥系统则都是一样的。十几艘“伯克”级已经入役,在今后30年里都是西方高端驱逐舰的标杆。

对于“可预见”的对手来说,这些战舰纯属能力过剩。但大战没有,小战不断,美国海军急需大量低成本、多用途舰艇到世界各地执行警察任务,防止苍蝇变成老虎。“佩里”级护卫舰本来合适,但舰龄已久,开始退役了。另一方面,海湾冲突史提醒了水雷战的危险,而美国海军急需补上这个漏洞。

而且随着时间的推移,进一步放大了美国海军舰队老化、数量不够的问题,对比中国海军的迅速壮大,小问题变成了大问题,重建舰队数量成了压倒一切的要务。在这个背景下,“星座”级护卫舰闪亮登场的。

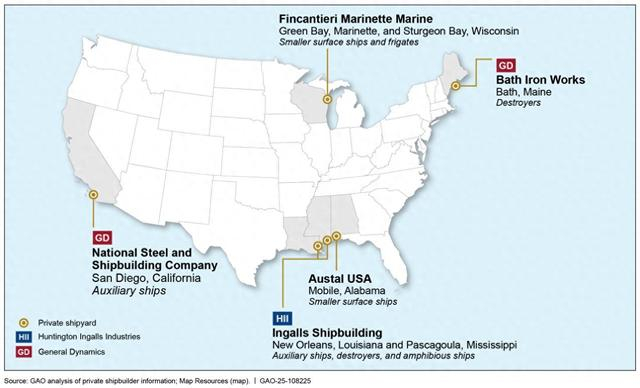

美国现有的非核动力海军造船设施

为了避免技术上好高骛远和定位上轻敌冒进的问题,“星座”级护卫舰从一开始就确定了“货架技术”的基本原则,在定位上也回归传统的护卫舰。左看看,右看看,最后决定以法意FREMM级(意为欧洲多用途护卫舰)护卫舰的意大利版为基础,启动“星座”级护卫舰计划。第一批预计建造20艘,由马利内特船厂建造,其东家芬坎蒂尼正是在意大利承建FREMM级建造的公司。按照美国海军的设想,最终数量可望达到30-40艘。

这也是美国军购改革的年代,试图用成熟技术、迅速上马、批量建造来降低成本。

“货架技术”的技术成熟度高,FREMM已经服役,对避免风险、降低成本的作用显而易见。

迅速上马可以避免在久拖不决中设计要求和采用技术逐步攀升,带来一系列设计与建造交叉迭代导致的工期拖延和成本攀升。现在是技术快速发展的时代,中国的爆发性崛起更是带来巨大压力,以前那种光设计要求就要磨叽十年的时代过去了,舰队等不起,十年后计划基点都可能要重新考虑。

至于批量建造,不只是计划承诺,还需要落实“多年成批订购”。批量优惠的好处显而易见,及早锁定的批量合同可以降低军方和承建方的风险,也鼓励承建方放心投资、扩充人手和改善制造设施。在F-35计划中,早期每年签约的低速试生产既有边生产边改进的用意,也带来批量过小而形不成规模经济的问题。改为一签多年的批量合同(multi-year block buy)后,单价有显著下降。

这些都是历年失败教训带来的新措施,但美国海军还是情不自禁地重踩了一遍本意要避免的坑——虽然没有正面踩,但还是歪着踩了,最后无可挽回地走向了“星座”级的失败。

美国海军作为大国海军,护卫舰需要能加入航母战斗群或者巡洋舰、大驱率领的水面战斗群,用作编队护航,对舰队防空和网络化作战有更高的要求,而不只是能独立打杂和显示存在。

“星座”级需要装备“宙斯盾”基线10,包括AN/SPY6相控阵雷达和32管Mk41垂发。动力采用柴燃电联合(CODLAG),柴油发电机通过电动机提供巡航动力,燃气轮机通过离合器和耦合齿轮与电动机一起,提供加速动力。

星座级概念图 社交媒体

意大利FREMM和大部分法国FREMM只有16管“席尔瓦”垂发,法国FREMM的2艘防空型(“阿尔萨斯”号和“洛林”号)倒是32管“席尔瓦”。Mk41比“席尔瓦”更大更重,更大的改动在于雷达。意大利FREMM的MFRA主动相控阵雷达小巧玲珑,装在桅杆顶上,视野更好,但功率和探测距离有限。“星座”级的AN/SPY6主动相控阵雷达的阵面大得多、重得多,功率和探测距离大得多,安装位置也只能在舰岛结构上,与“伯克”级相似,但是三面阵,以降低成本、重量和电力要求。

意大利FREMM也是CODLAG,采用与“星座”级相同的通用电气LM2500+G4燃气轮机,但两台Jeumont电动机是2.5MW功率,“星座”级改用两台3.4MW的INDAR电动机。意大利FREMM采用4台功率为2.8MW的Isotta Fraschini柴油机,“星座”级改用4台3MW的劳斯莱斯-MTU柴油机。

全球作战的美国海军对适航性的要求,比主要在地中海和北大西洋活动的法国、意大利海军更高,损管标准也很不相同。更加琐碎的公制-英制都是不大不小的问题。

这些修改都不算多大,但加起来就成了问题。吨位增加了约10%,造价则从10亿美元增加到14亿美元。最初的期望是“星座”级和FREMM的共同性可达85%,后来降低到不足15%,原来的估价一风吹就不奇怪了。

最要命的是最终设计没有完成就开工建造了。如果只有不多的琐碎细节还没有完成,抢先开工是可以的,等到建造进展到相关细节的时候,那些剩余细节的设计应该已经完成,正好接上。问题是美国海军为了抢进度,对设计完成度的估算完全离谱。

在2022年开始建造的时候,美国海军信心满满地汇报道,设计已经完成88%。但2024年5月美国政府问责署报告指出,现有设计完成度的计算方式重量不重质,还有至少340份关键设计文件没有落实。

设计文件涵盖从功能设计到具体设计的各个环节,重要性各有差异。功能级和具体级内还有不同层次。基本战术要求是功能级的,雷达的基本性能要求是功能级里更加具体的,天线阵的尺寸、重量和电力要求是更加细分的功能级。全舰电力系统构架是具体级的,推进电动机的电路连接是具体级里更加具体的,连接的具体接头规格和连接方式则是更加细分的具体级的。

这些都是关键设计文件,但重要性有所不同。1万份文件里完成了8800份,按数量算是88%的完成度,但少了一份接线连接图,与少了天线阵的尺寸、重量、电力要求的影响是完全不同的。

按照流程,功能要求由海军制定,具体设计由承建方提供,但两者是互动的,并不是简单的“我提要求,你出图纸”。海军也需要对具体设计做最后批准。

美国海军修改了设计完成度计算方法,“星座”号的设计完成度修改为70%,但这是在已经开工建造2年之后。在“星座”号计划下马的现在,建造完成度依然只有12%,与设计完成度低直接相关。2025年5月,芬坎蒂尼还在抱怨,美国海军甚至没有最后冻结功能设计。

从“星座”号开工到现在,中国的054B都已经交付2艘了,这也是在“货架设计”上大改的。之所以没有更多,只是因为中国海军还没有拿定主意是否要大批建造。要是按照054A那样的速度,应该已经有8-10艘在劈波斩浪了。

民船建造中,船体和上层建筑的工期大约为73开,军舰的上层建筑更加庞大复杂,工期大约为64开甚至55开。只完成12%的话,估计也就船舯部或者机舱分段刚成型。

无独有偶,“星座”级的CODLAG至今没有完成陆地试验。虽然说在构架上没有大变,燃气轮机没有变,离合器应该也不需要变,但发电机、柴油机都变了,齿轮箱需要相应修改,据说控制系统和软硬件也全改了,应该是从原来的欧标系统换用美标系统。

这样的大改后,陆地联调确认是需要的,否则就要直接装舰后到海上开盲盒了。作为承建方,要求豁免性能保证和保修责任是自然的;作为海军,要求承担相应责任也是自然的。然后就是扯皮。

这对工期有多大影响,只有等未来解密。但FREMM到“星座”级这样全身性的大拆大装后,部分之和小于整体很容易发生。设计频繁修改对返工和建造顺序打乱的影响是必然的,房子几室几厅和空间划分都没有弄明白,纠结厨卫装修是白费工夫。“等图纸”的影响在三年后建造只完成12%上充分体现。

美国海军为了抢进度和上规模,早早锁定了一签多年的批量订购。“星座”号(FFG-62)和“国会”号(FFG-63)尽管进度可怜,但已经开工了。后面的“切萨皮克”号(FFG-64)、“拉法耶特”号(FFG-65)、“哈密尔顿”号(FFG-66)、“加尔维茨”号(FFG-67)、“小埃弗莱特·阿尔瓦莱茨”号(FFG-68)、“乔伊·布莱特-汉科克”号(FFG69)已经列入计划并正式命名和授予舷号,但尚未开工,芬坎蒂尼和马利内特船厂已经相应扩充了设施和人手。

现在计划下马,“星座”号和“国会”号继续建造,其余的直接取消。美国海军刻意指出,没有违约罚款开支,但正与芬坎蒂尼和马利内特船厂合作,通过未来项目(可能指海军陆战队跳岛作战用的中型登陆舰,实际上是两栖基地舰)来确保就业和造船工业基础。

“星座”级下马了,仅有的两艘什么时候完工已经无关紧要了,但美国海军舰队数量不足的问题还是没有解决。用造价22亿美元的“伯克III”级或者还在画饼阶段但预计造价44亿美元的DDG(X)级下一代驱逐舰代替是不可能的。

美国海军现在的计划是用无人舰船执行一般性的海上存在任务,海上存在原来是“星座”级除了舰队作战之外的主要任务。问题是无人舰船在可预见的将来,并不能完全代替有人舰船。

常见的目标识别和自主作战等技术问题除外,不管是因为海情还是战斗,无人舰船稍有损坏就失能了,直到有人舰船前来维修才能复活。无人舰船高度依赖数据链,在高强度电磁环境里不仅作战能力受到限制,还可能因为被俘而导致密码设备落入敌手,那损失就远远大于无人舰船本身的损失。

在非战时的海上存在任务中,如果有人的嫌疑船只不服控制,无人舰船并无派人跳帮控船的能力,如果不容许直接击沉,几乎无计可施。同样,如果有需要而且有机会,无人舰船也不可能派人登岛登岸。

无人舰船只有吨位较小,才能保持低成本,但也限制了燃油和弹药,对战斗力和有用性是很大的限制。用于侦察、监视问题不大,用于执法或者海战就问题大了。

中国海军已经成为美国海军无可争议的最主要对手,中国造船能力是美国的230倍,中国海军的舰船数量已经大大超过美国。尽管美国海军在单舰吨位上还是超过中国,但不能在需要的时候出现在需要的地方,战斗已经输了一半。“星座”级本来就是针对这样的形势诞生的,但因为美国海军自己的错误夭折了。

接下去怎么办?嗯,凉拌。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。