你是不是也常听人说“读那么多书干嘛?人都读傻了,都不结婚了”“女博士,很难嫁人的啊”,又或者反过来“现在高学历的人反而更愿意结婚”。

这两种声音在各个社交媒体上争得不可开交,一边是“学历高=眼光高=难脱单”,另一边则是“教育提升竞争力=更吸引伴侣”。到底哪个才是真相?

事实上,全球多数国家都面临一个看似矛盾的现象——整体教育水平在上升,结婚率却在下降;而在同一国家内,单看高学历者的话,这一群体的结婚率反而更高且更稳定。

这到底是怎么回事?是教育让人“挑花了眼”,还是教育让人“更值得被选择”?

今天要解读的这项研究,来自 Education Economics 杂志2025年5月的最新论文,标题就很直接 Causal effects of education on marriage (教育对婚姻的因果影响)。

它不仅仅描述了现象,更用了严谨的计量方法,首次尝试揭示教育对婚姻的“真正影响”。接下来,让我们一起来一探究竟!

01

直击关键问题

婚姻和教育,是人生中两个最重要的投资决策。前者关乎情感与家庭,后者关乎能力与收入。两者之间是否存在因果关系,不仅影响个人选择,也牵动社会政策。

以往的研究大多停留在“描述性统计”层面,比如发现高学历者结婚率更高。但这可能只是因为那些有能力读完大学的人,本身就更有可能结婚(比如家庭背景好、性格更稳定等)。

换句话说,并不是教育“导致”了结婚,而是某些共同因素同时影响了教育和婚姻。

因此,这项研究的目的,就是要剥离这些干扰因素,找出教育对婚姻的纯因果效应。

换句话说就是:多读一年书,到底会不会影响你结不结婚?

02

研究对象与方法

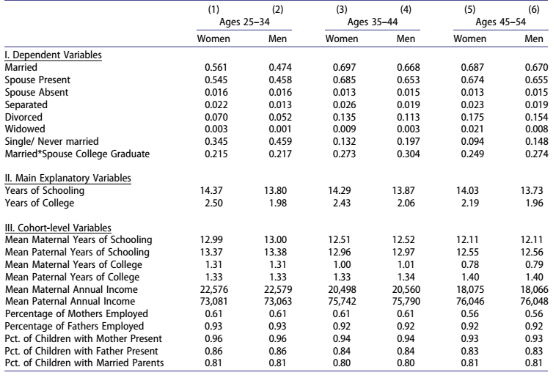

研究者使用了美国2006–2019年的“美国社区调查(ACS)”数据,样本量超过800万人,年龄段为25–54岁,这些参与者被按照出生地、出生年份和祖先来源分组。

要理清“教育对婚姻的因果效应”,最大的难点莫过于排除干扰。比如天生聪明这个特质,既会让你多上学,也会让你更易结婚,会使结果高估教育的正面影响。那这时,我们就需要更为公正的“工具变量”(IV)——它得只影响“上学年限”,而不直接影响“结婚率”。

研究者特别巧妙地选择了:每个队列中的“母亲平均教育年限”作为IV。

为什么选这个?因为妈妈的教育水平会影响孩子的教育,但不太会直接决定孩子几十年后的婚姻(除非通过教育间接影响)。

并且,研究者还控制了一系列变量,如父母收入、就业情况、家庭结构等,甚至还包括了“出生州×出生年”和“祖先群体×出生年”的固定效应,确保结果更加准确。

△ 样本均值按性别和年龄分组

03

OLS 是错觉,2SLS 才是真相?

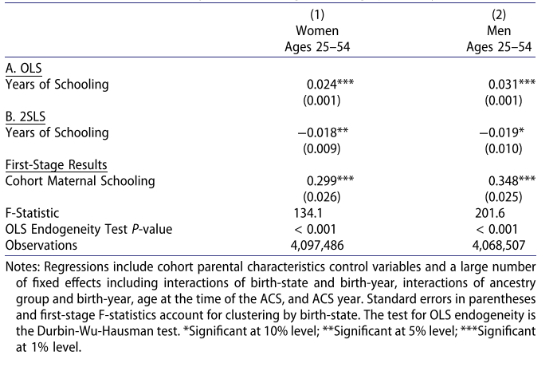

首先看整体效应(下表)——如果用普通的 OLS 回归(就是直接算教育和结婚率的关系),数据显示,教育年限每增加 1 年,女性的结婚概率会显著上升 2.4%,男性的结婚概率则显著上升 3.1%,从这个结果来看,似乎印证了“读书越多越容易结婚”的说法。

但当研究方法换成 2SLS(两阶段最小二乘法,简单介绍放在下方)后,系数方向竟发生了明显反转——均呈现出显著的负向效应:女性的结婚概率下降 1.8%,男性的结婚概率下降 1.9%(女性 p<0.05,男性 p<0.1)!

更关键的是,OLS 检验的 P 值均小于 0.001。这一结果表明,OLS 回归得出的“教育提升结婚概率”的结论存在明显偏差,实际上是“个人能力强”“家庭背景更优”等未被观测到的因素在干扰结果——这些因素既会让个体更易获得更高学历,也可能让他们更易步入婚姻,从而高估了教育对结婚概率的正向影响。

此外,2SLS 模型第一阶段的 F 统计量表现也极为出色:女性样本的 F 统计量为 134.1,男性样本的 F 统计量为 201.6,这两个数值远高于学界普遍认可的“工具变量有效”的阈值(通常认为 F>10 即可说明工具变量具有较强解释力),充分证明本研究选取的“队列母亲平均教育年限”这一工具变量十分可靠,能够有效预测个体的教育年限,为后续第二阶段估算教育对婚姻的因果效应奠定了扎实基础。

PS:两阶段最小二乘法(2SLS)的核心逻辑是解决 OLS 回归中的“内生性问题”(即自变量与误差项相关,导致结果偏差),具体流程分为两步:第一阶段,用“队列母亲平均教育年限”这一工具变量对“个人教育年限”进行回归,验证工具变量能否有效影响核心自变量(个人教育年限);第二阶段,将第一阶段得到的“个人教育年限预测值”代入回归模型,计算其对婚姻结果(如结婚概率、离婚概率等)的影响,以此剥离未观测因素的干扰,得到更贴近真实情况的因果效应估计。

△ 受教育年限对结婚概率的影响

04

教育确实会使人晚婚

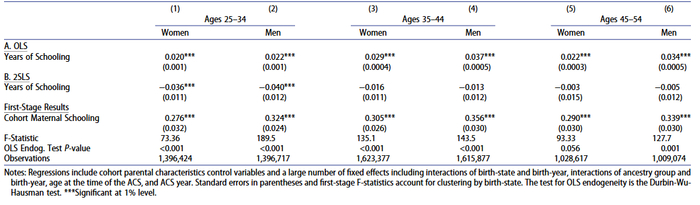

接着,当研究者把样本按年龄分成 25-34 岁、35-44 岁、45-54 岁三组,结果更有意思:

25-34岁:教育的负效应特别显著,女性多上 1 年学,结婚概率降 3.6%,男性降 4%(都是 p<0.01)。这很好理解,年轻人正是上学、拼事业的阶段,读硕士、读博的时间,自然会挤占谈恋爱、结婚的时间,所以“延迟结婚”的效应很明显。

35-44 岁、45-54 岁:教育的效应变得不显著了,系数接近 0(比如 45-54 岁女性系数- 0.005,男性- 0.003)。

△ 不同年龄段受教育年限对婚姻的影响

看到这儿,我们似乎能得到结论:教育只是延迟结婚,但并不“阻止”结婚,年纪大点还是会结的?别急,看下面的“从未结婚率”就知道没这么简单!

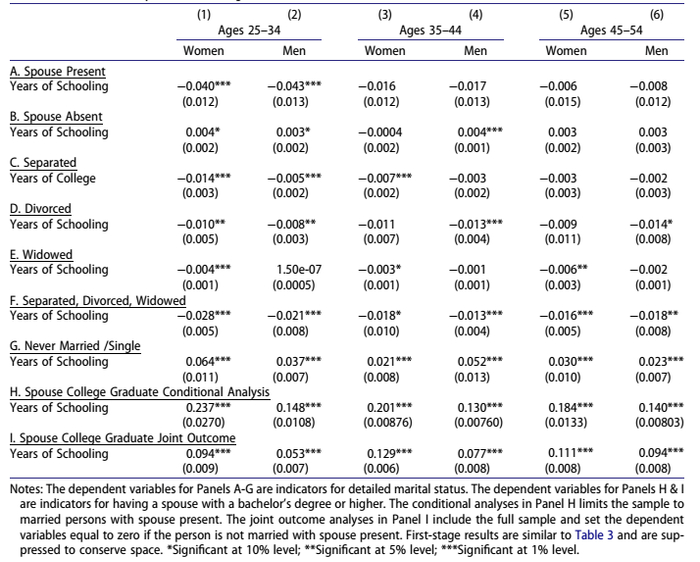

研究者进一步拆了“婚姻状态”,发现了更核心的机制:

先看“从未结婚率”:不管哪个年龄组,教育的系数都是显著正的!比如 45-54 岁的人,多上 1 年学,女性从未结婚的概率涨 3%,男性涨 2.3%(都是 p<0.01)。

这说明教育不只是“延迟结婚”,还会让一部分人“终身不婚”,这可能是因为高学历的人更独立,经济上不需要靠婚姻,精神上也更能接受单身。

再看“离婚/分居/丧偶率”:教育的系数全是显著负的,具体而言,25-34 岁女性,多上 1 年学,离婚/分居/丧偶的概率就降低 2.8%,男性则降 2.1%;45-54 岁女性降 1.6%,男性降 1.8%。这说明虽然高学历的人可能不结婚,但只要结婚了,婚姻就更稳定。

△ 受教育年限对另类婚姻结局的影响

这也就解释了为什么上文中 45-54 岁“教育对结婚率”没影响的原因:教育让“从未结婚的人变多”和“结婚的人更稳定”,这两个效应刚好抵消了,所以整体看结婚率没变化。

举个例子:一个队列里,100 个高学历的人,20 个终身不婚,80 个结婚的人里只有 5 个离婚;而 100 个相对低学历的人,10 个终身不婚,90 个结婚的人里有 20 个离婚,最后算“当前结婚率”,可能都是 60% 左右,但背后的机制完全不一样。

最后,本研究还顺带分析了一下教育对生育率的影响,他们发现:25-34 岁的年轻人,多上 1 年学,女性的孩子数量降 0.264 个,男性降 0.139 个(p<0.01),这说明“延迟结婚”和“延迟生育”是相互绑定的。但到了 45-54 岁,女性的孩子数量反而涨 0.062 个(p<0.05),男性则没显著影响。

研究者推断,这可能是高学历女性年轻时拼事业,老了条件允许时选择再补生。不过从整体看,教育对“终身生育率”的影响还是偏负的。

05

小结

看完这篇研究,相信每位读者朋友都可以告别“读书多了嫁不出去/娶不到”的焦虑了——因为教育既不是婚姻的“敌人”,也不是婚姻的“媒人”,它更像一个“选择放大器”:

它会让你在 20 多岁的时候,有底气把时间花在上学、搞事业上,不被“到年龄就结婚”的焦虑绑架;会让你在 30 多岁的时候,要么找到一个和你同频的伴侣,把婚姻经营得更稳定,要么就是已有能力接受“终身不婚”,把自己的生活过好;它不会强迫你结婚,也不会阻止你结婚,而是给你更多选择的自由~

最后,祝各位读者朋友们终能“找个适配的队友一起打怪”,或是自己当个“全能玩家”!

撰文:Dd|编辑:阿拉斯加宝

参考文献:

Kunwon Ahn & John V. Winters (26 May 2025): Causal effects of education on marriage, Education Economics, DOI: 10.1080/09645292.2025.2507178