来源:圆方你怎么看啊

01

今天圆方看到了一篇论文,颇有感触。一起简单的聊聊。

这个论文是哈佛大学经济系学生何塞尼(Seyed M. Hosseini)与莱丁格(Guy Lichtinger)于2025年8月31日发表在《社会科学研究网》的报告:

《生成式AI带来的职场变化:对资深员工更有利》

这个报告内容其实挺丰富的。

这项涵盖超过28.5万间美国企业、6,200万员工的大数据研究发现:自2023年起,导入生成式AI的公司中,初阶职位人数大幅下降7.7%,而中高阶人力则稳定成长。

在报告中他们发现了一个关于就业市场的新变化。

这种变化不是通过裁员,而是通过“不再招募新人”实现的。导入AI的企业平均每季少招募约3.7名初阶员工,形成静悄悄却深刻的“人力重组”。

不过圆方通读完整篇论文之后,个人更关注点,其实不太一样。

是另外一个数据分析。

02

这篇论文的研究最令人意外的发现是所谓的“U型效应”:

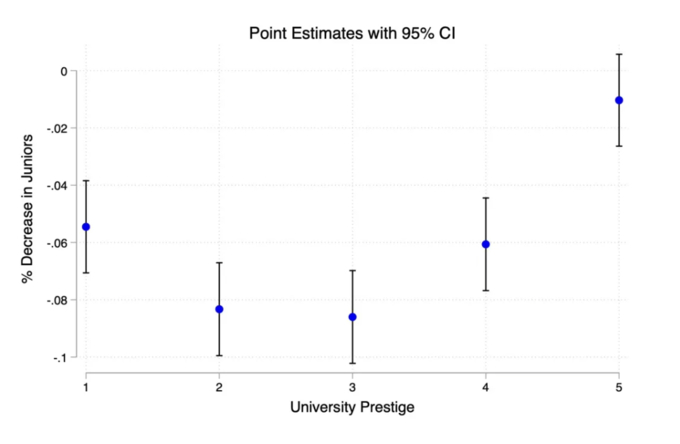

就业市场,受冲击最大的并非最弱势者,而是中间群体。论文中,依据学历背景分析显示:来自中高端大学的毕业生,就业受冲击最大。· 最顶尖名校(Tier 1) 毕业生受影响相对较小· 最普通大学(Tier 5) 毕业生影响也非常小,统计上不显著· 中上等大学(Tier 2和Tier 3) 毕业生成为遭受打击最沉重的群体

我们兑换到中国,逻辑其实是一样的。

2025届高校毕业生规模预计达1222万人,同比增加43万人。

其中211/985及的毕业生约107.5万,占总量的8.8%。

我们很多时候觉得孩子如果能够读个211或者985人生的旅途就会一帆风顺。但是今天,情况变了。

越来越多985和211的毕业生。反而不太好找到工作。

而这种“中间塌陷”的现象背后,其实反映出AI技术对知识型劳动的重新定价。

以往中间层级的工作。比如基础分析、流程管理、标准化报告撰写,恰恰最容易被AI工具批量替代。

而真正高价值的战略决策、底层创新,或者高度依赖本地化、人际互动的工作,反而因为AI提升了效率而价值凸显。

所以其实对于这种名校,但是非顶尖名校的学生,未来很长时间的就业压力会越来越大。

我们的高等教育体系每年输送数百万毕业生,其中相当一部分人走的是“优秀但不够顶尖”的路径:

他们可能来自不错的211院校,甚至中等985高校,接受了良好训练,却未必具备顶尖创新力或极强的资源整合能力。

过去,过去这批人是白领中产的核心后备军,但在AI冲击下,企业却更倾向于两种人:

一是能驾驭AI完成高阶任务的资深专家,

二是薪酬要求不高、执行具体操作的基础劳动力。

而这种变化,可能注定带来他们的就业困局。

03

今天,以211/985高校为代表的毕业生群体,正陷入一种结构性的尴尬:

他们既不像清北复交或海外顶尖名校毕业生那样占据资源高地、易于获得战略型或研发型岗位,也不像普通本科或职业技术院校毕业生那样愿意俯身接受基础操作性职位。

当AI能在一分钟内生成一份行业研究报告、完成基础代码编写、或者处理标准化审计流程时,单纯拥有“良好学历背景+标准化专业技能”的人才竞争力正在急速贬值。

相反,顶尖院校学生依托学校品牌、校友网络与科研资源获得的跨界创新能力、资源整合能力,以及普通院校毕业生更具弹性的就业心态与实践导向,反而在缝隙中找到了生存空间。

所以,未来的就业市场,或将不再单纯为“名校光环”买单,而是为真正的能力稀缺性定价。

在圆方早上直播的时候,经常有小伙伴问孩子的专业选择。

其实说来说去就只有一句话,让孩子做他们热爱的事情,无论如何,不管成就如何他们至少收获了人生的快乐。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。